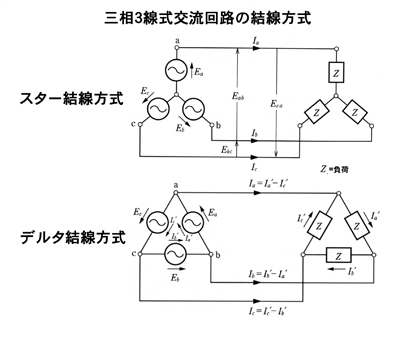

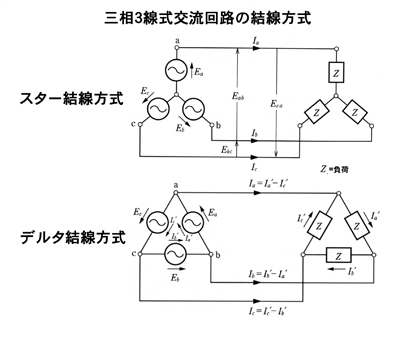

三相3線式交流回路では右図のように発電機、変圧器、負荷などで各相の中性点を一点で結びY型に接続するスター結線方式と、しりとりのようにお互いに頭と尻尾を△型に接続するデルタ結線方式がある。

三相交流とは、3つの単相交流が組み合わされてできたものである。

我が国では単相交流は、電気が1秒間にプラス・マイナスに変化する交番回数が50または60回、すなわちそれを「周波数(単位:Hz(ヘルツ))」と言うが、その周波数で言うと50Hzおよび60Hzの2種類が使われている。

50Hzは、北海道、東北および東京電力管内で日本の東側半分の地域、60Hzは中部および北陸電力を含む日本の西側半分の地域で使われている。(導入の歴史は末尾に掲載)

交流の電気が1秒間にプラス・マイナスに変化するときの波形は、正弦波形(Sine curve)である。

三相交流は、同じ電圧の3つの単相交流が組み合わされて出来たものであるが、その組み合わせ方は3つの単相交流をA、B、Cとすると、まず「A」が発電されて1/3Hz時間が経ったときに「B」の電気が発電され、さらに1/3Hz時間が経ったとき(最初から2/3Hz経ったとき)に「C」の電気が発電されるように、1/3Hzずつ時間をずらして発電していく3つの単相交流電気を組み合わせている。

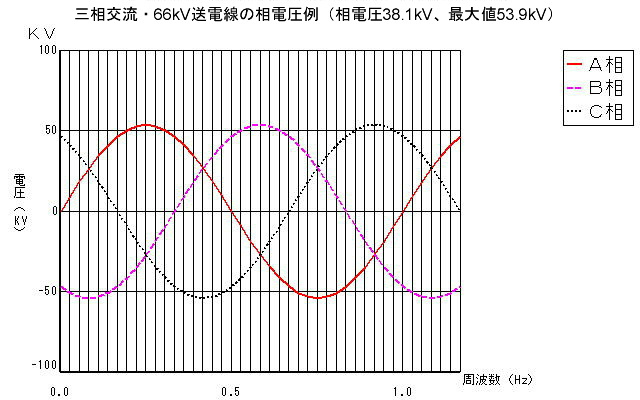

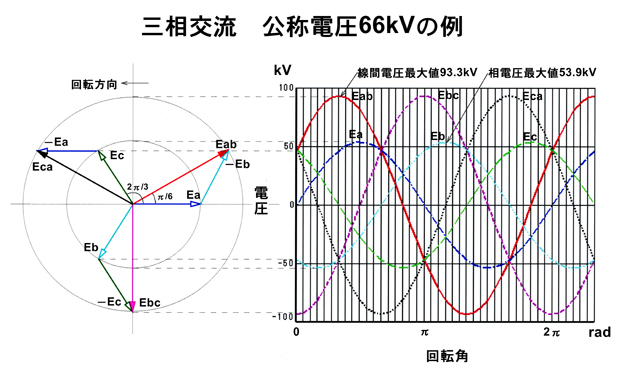

下図にその例を示す。

(注)「送電線電圧」は線間電圧の実効値で表し、その値を「公称電圧」と言う。相電圧(実効値)は線間電圧の1/√3となるので66kV送電線の場合は下図のような数値 38.1kV となる。また、実効値と最大値の関係は、「実効値×√2=最大値」である。以上のことは、後に詳しく説明する。

このような組み合わせ方にすると、各単相交流にそれぞれ全く同じ負荷をつないだときには、A、B、Cの各電流の値は電圧グラフと相似関係となって、どの時間断面をとってもその総和は0になり、もし帰路を1本の電線に束ねたとするとその電線には電気が流れないこととなる。

このように三相交流というのは、3つの異なった単相交流電気をわずかな時間差をつけて発電すると、一般には1つの交流電気を送るのに2本づつ計6本の電線を必要とし、帰路の電線を1本に束ねても4本必要になるが、上記のように時間差をうまく組み合わせると帰路の電線には電気が流れず、帰路の電線は不用になって3つの異なった電気を3本の電線で送電出来る極めて合理的な性質を利用したものである。

なお、この3つの異なった電気のことを通常A相、B相、C相と呼んでいる。

この組み合わせ方で3つの電気を送電する三相交流方式では3本の電線でよいので極めて効率的・経済的である。

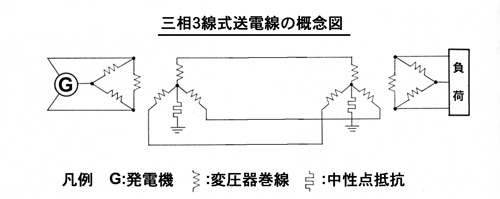

この送電方式を「三相3線式」と言い我が国の架空送電線は、ほとんどがこの方式の送電線である。

なお、この三相交流方式は、モーターなどの回転磁界を容易に作ることが出来るので極めて便利な方式である。

上記の解説のように、三相3線式送電線は各相に接続される負荷(需要)は3相とも等しいことが送電線運転で重要な条件である。

もしも、各相の負荷がアンバランスであれば、各相に流れる「電流の大きさ」と「各相の電圧・電流間の位相差」は不平衡になり、A、B、Cの各電流の大きさ等が異なってしまえばその総和は0にならないので、その場合には帰路の電線が必要になってくる。

したがって、電力会社では送電線路の各相の「交流抵抗(インピーダンス)」を等しくするとともに、常に各相に接続される「負荷(需要)」が等しくなるように電力系統の運用を行っている。

まず、前者の送電線路各相の交流抵抗(インピーダンス)であるが、

●電線抵抗

●静電容量(キャパシタンス)

●誘導係数(インダクタンス)

●がいしの表面漏洩等の漏れ抵抗(漏れコンダクタンス)

の4つがある。

そのうちの、電線抵抗と漏れコンダクタンスは各相ともほぼ等しいので問題ないが、キャパシタンスとインダクタンス(両方を総称してリアクタンスとも呼ぶ)は送電線路の構造・形状(電線配列方式、電線の地上高など)に伴う各電線の空間配置の違いで、どうしても各相に違いが発生する。

そこで、長距離送電線では起終点間の線路の途中で三相の電線配置換え(撚架(ねんが)という)を行い、A、B、C各相の電線の配置履歴を等しくする措置を講じている。

「撚架」については、当サイトのトップページから「調査・設計」の項→「1.電気設計」を参照していただきたい。

(注):電力事業草創期には、電力系統規模は小さく、遠距離の水力電源から需要地に至る数少ない送電線にたよって系統運用していたため、それら電源送電線毎に三相各相のインピーダンスを等しくする必要があり、上記のように送電線毎に撚架を行っていた。

しかし、最近では電力系統規模は大きくなり、同一電圧階級の送電線の数は多くなっているため、必ずしも送電線毎に三相各相のインピーダンスを等しくする必要はなく、複数の送電線を組み合わせて系統全体でバランスが確保されるようにしている。

すなわち、例えば、ある送電線のA相が垂直配列支持物の下相に配置されている場合、その系統に接続された同様のこう長の他の送電線でA相を上相に配置するなどの方策を採って系統全体で送電線インピーダンスを平衡にさせるようにしている。

このため、最近の送電線ではほとんど撚架設計をすることはない。

一方、負荷については三相受電の大型工場等の大容量負荷は平衡負荷を接続しており問題ないが、配電用変電所から配電線を通じて供給している小口単相負荷(任意の3相電線に2線を接続し単相を取り出すので、取り出し方によっては不平衡になる可能性がある)は、地域別に需要特性を十分調査の上で、多くの柱上変圧器をきめ細かく配置して単相供給しており、系統全体で平衡になるよう配慮している。

相電圧と線間電圧の関係について解説すると以下のごとくである。

三相3線式交流回路では右図のように発電機、変圧器、負荷などで各相の中性点を一点で結びY型に接続するスター結線方式と、しりとりのようにお互いに頭と尻尾を△型に接続するデルタ結線方式がある。

一般に特別高圧送電系統では安定した系統制御の観点および一線地洛事故時の健全相異常電圧抑制等のため、中性点を接地しており、Y型に接続するスター結線方式を採用しているので、この結線方式の時の相電圧と線間電圧の関係について説明する。

解説の前段として、正弦波形(Sine curve)で変化する交流の電圧・電流の回路計算の基本について、回り道だが解説する。

正弦波形で変化する交流の電圧・電流を表すには、その「量」、「+-に変化する方向」を把握することが必要だが、それをどのように捉えるかについて、解説する。

まず、「量」と「方向」についてはベクトルとして取り扱うと非常に便利なので、一般に交流の解析では電圧・電流等を回転ベクトルとして取り扱っている。

すなわち、下図の左に示す円グラフで、A相の電圧Eaは右向きであるが、時間と共に反時計方向に回転して、ちょうど90°回転すると横軸から直角(縦軸)方向に回転移動する。

これを横軸方向から見ると最初は大きさは0で、次第に大きさが増えて、縦になったところで最大の大きさになる。

この変化は、A相の電圧値の大きさのベクトルが反時計方向にグルグルと回転しているのを、縦軸上に投影させたものがA相の瞬時値であり、ちょうど正弦波形(Sine curve)変化として投影され、下図の右側グラフのA相の電圧Eaの変化になる。

ベクトルが360°移動して1回転すると1Hz分だけ時間が進んだことになる。

さて、次にベクトルの位置を決める単位であるが、「ベクトルの回転角度」、「単位ベクトルの画く弧の長さ」がある。

交流回路の計算では、後者の「単位ベクトルの画く弧の長さ」を用いるのが便利なので、それを用いているがこれを「弧度法」と称し、単位はラジアン[rad]である。

すなわち、ベクトルが360°1回転すると1サイクル(1Hz)だが、これをラジアンで表すと、単位ベクトルの弧の長さ(軌跡)は2π[rad]となる。

したがって、回転角度(60分法):θ[°]、と弧度法ラジアン:φ[rad]との関係は、

φ=(θ/360)×2π=(θ/180)×π [rad]

となる。

また、交流が1秒間に変化する回転角を角速度(Angular Velocity)と言うが、周波数f[Hz]のとき、角速度ωは、

ω=2πf[rad/s]

となり、電圧の起点0からt秒間に変化する回転角は、

φ=ωt[rad]

となる。

以上から、A相電圧(最大値Ea)の瞬時値eaは、

ea=Ea sinφ=Ea sinωt=Ea sin2πft[V]

と表せる。

したがって、三相交流では、A相の最大値Eaと瞬時値ea、A相から120°=2π/3[rad]遅れのB相の最大値Ebと瞬時値eb、更にA相から240°=4π/3[rad]遅れのC相の最大値Ecと瞬時値ec、のそれぞれの関係式は、

ea=Ea sinωt

eb=Eb sin(ωt-2π/3)

ec=Ec sin(ωt-4π/3)

と表せ、上図右側の相電圧の正弦波形グラフを数式で表したものになる。

ea、eb、ecの総和は全ての時間断面で0であるが、具体的に上記の式に数値を入れて、ea+eb+ec=0であることを例示すれば下表の通りである。

計算条件として、周波数f=50[Hz]とする。また、例示する時間は半サイクル(0.5Hz)までの4等分した時間とし、0秒、0.0025秒、0.005秒、0.0075秒、0.01秒のときの値を計算する。なお、各相の電圧最大値は同一で各1Voltとする。

| t=0 | t=0.0025 | t=0.005 | t=0.0075 | t=0.01 |

| ea=sin(2π*50*0) ea=0 |

ea=sin(2π*50*0.0025) ea=sin0.25π=0.7071 |

ea=sin(2π*50*0.005) ea=sin0.5π=1.0 |

ea=sin(2π*50*0.0075) ea=sin0.75π=0.7071 |

ea=sin(2π*50*0.01) ea=sinπ=0 |

| eb=sin(0-2π/3) eb=-0.866 |

eb=sin(0.25π-2π/3) eb=-0.9660 |

eb=sin(0.5π-2π/3) eb=-0.5 |

eb=sin(0.75π-2π/3) eb=0.2589 |

eb=sin(π-2π/3) eb=0.866 |

| ec=sin(0-4π/3) ec=0.866 |

ec=sin(0.25π-4π/3) ec=0.2589 |

ec=sin(0.5π-4π/3) ec=-0.5 |

ec=sin(0.75π-4π/3) ec=-0.9660 |

ec=sin(π-4π/3) ec=-0.866 |

| ea+eb+ec= 0-0.866+0.866=0 |

ea+eb+ec= 0.7071-0.9660+0.2589=0 |

ea+eb+ec= 1.0-0.5-0.5=0 |

ea+eb+ec= 0.7071+0.2589-0.9660=0 |

ea+eb+ec= 0+0.866-0.866=0 |

さて、大分回り道をしたが、A相とB相との間の線間電圧最大値は、

「A相ベクトル(Ea)」-「B相ベクトル(Eb)」

であるから、上記ベクトル図に示したEabとなる。

「60分法」で言うとA相ベクトルに対し、それより60°(π/3[rad])進んだ負のB相ベクトルを加えることとなり、三角形の辺の長さを算出する計算式(二等辺三角形の底角が30°のときの底辺の長さと斜辺の長さの比を求める)で解けば、線間電圧は下式の通り相電圧の√3倍の値となることが分かる。

Eab=√3 Ea

また、その線間電圧Eabは相電圧Eaより30°=π/6[rad]だけ進み電圧であることが分かる。このことを位相差が30°=π/6[rad]あるという。

なお、交流回路の解析で通常必要なのは、回路の電圧や電流の「実効値」とその位相差であって、交流の瞬時値を知る必要は殆ど無いので、一般に回路計算では「実効値の静止ベクトル」で交流の電圧および電流の関係等を表している。

「実効値」とは、その交流と同じ熱エネルギーを有する直流の値で表したもので、正弦波交流では、

「実効値」=「最大値(波高値)」/√2

である。

送電線の公称電圧は線間電圧の実効値で表しており、公称電圧66kV送電線であれば、

●線間電圧最大値は√2倍して、93.3kVとなり、

●相電圧の実効値は上記の解説の通り線間電圧の実効値を1/√3倍して、38.1kVとなり、

●相電圧最大値は√2倍して53.9kVとなる。

送電線の回路解析・計算で使用される線間電圧、相電圧および電流等は、特に断りがない限りすべて「実効値」である。

以上、交流回路の計算法の基本を解説した。

電気事業草創期・明治20年代には、直流・低圧・小容量の火力発電所を多数設置する方式を採ったが、発電所用地の取得の難航および煤煙による環境汚染の苦情等から電力会社は大容量集中発電方式を採ることを決め、大容量発電機の調達を検討した。

当時の最も大規模な東京電灯会社は1895年(明治28年)、ドイツのAEG(Allgemeine Elektrizitaets Gesellshaft)社製三相50Hz発電機を輸入して浅草に火力発電所を建設した。

一方、大阪電灯株式会社はこれに対抗して2年後の1897年(明治30年)にアメリカのGE(General Electric)社製の三相60Hz発電機を輸入して発電所を建設した。

これに習い続々と誕生する電力会社は地域を代表する上記会社と同じ周波数を選択することとなり、日本を東西に二分する大きな流れとなった。

その後、同じ国のなかに2つの周波数が存在する不便さを解消しようと、周波数統一の動きが度々あった。

最も大きな動きは1914年(大正3年)逓信省周波数統一委員会が全国を50Hzに統一することを決定したことと、終戦の翌年1946年(昭和21年)3月に周波数統一準備調査委員会が当時の商工大臣に対して全国を60Hzに統一する答申を行ったことである。

しかし、周波数変換が経済活動に大きな負の影響を与えるなどの種々の理由から実現に至らず今日に至っている。

copyrights © Tower Line Solution Co.,Ltd.